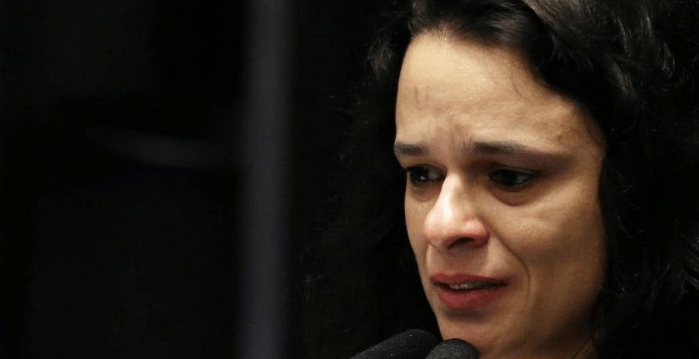

Tal vez Janaína Paschoal confiese alguna vez qué pasó por su cabeza ayer, al culminar el duro alegato con el que llamó a la destitución de Dilma Rousseff. El pedido de disculpas por el sufrimiento que el “impeachment” le ocasionó a la todavía presidenta y el llanto ahogado acaso solo sean una muestra de sensibilidad del profesional que no por eso deja de creer en la culpabilidad del reo. El mito, sin embargo, probablemente hable para siempre de un arrepentimiento.

Las lágrimas de la abogada encargada de llevar adelante la acusación, las de los defensores de Dilma y las de quienes aguardaban el desenlace en la calle expresaron la tensión contenida en un dramático proceso de varios meses y, a la vez, la reacción a un hecho traumático, que marcará a fuego a la democracia brasileña de un modo que todavía es difícil ponderar.

Si el Brasil del lulo-petismo estuvo cruzado desde el primer día por dos narrativas contrapuestas, no muy diferentes de las que han enfrentado a muchos en nuestro país, el del futuro acaso resulte todavía más irreconciliable.

Para unos, el juicio político es un estricto acto de justicia ante un Gobierno que, con sus “pedaladas”, violó gravemente la ley de Responsabilidad Fiscal de 2000; para otros se trata de un despojo histórico y un atropello a la voluntad de 54 millones de brasileños que le dieron la reelección a Dilma hace casi dos años.

“¿Fue un golpe?”. La pregunta se le repite al observador una y otra vez. Y, tras varios meses de polémicas, ritos legales, ataques y defensas, intervención reiterada de las dos cámaras del Congreso y del Supremo Tribunal Federal, la respuesta honesta debe ser “no”. La misma presencia de Dilma el lunes en el Senado durante interminables catorce horas terminó por legitimar el proceso, por más que ella misma haya repetido la palabra maldita sin cansarse.

“Estamos dando una demostración de democracia al mundo, con un proceso de nueve meses en el que nadie sufrió una limitación a sus derechos”, exageró ayer en el Senado Miguel Reale Junior, uno de los autores del pedido de “impeachment”, que, creativo, encontró en las “pedaladas” la excusa que se había buscado tan incansable como infructuosamente por otras vías.

¿Y si no fue golpe, fue un complot? Este cuestionamiento, en cambio, merece una respuesta afirmativa.

Cualquiera que haya seguido en detalle todo el proceso pudo asombrarse casi cotidianamente con un sofisticado juego de intrigas, que fue poniendo de a poco en el primer plano a un vicepresidente de bajísimo perfil. Michel Temer pasó de limitarse a participar en actos oficiales a prestar su colaboración como articulador entre el Ejecutivo y la heterogénea base aliada en el Congreso; a tomar distancia luego con una carta pública, ofendido por el destrato de una verdaderamente agria Rousseff; a ofrecerse más tarde a los brasileños como prenda de unidad; a negociar finalmente de modo muy activo la apertura del juicio político en Diputados y su consumación en el Senado.

Ámbito Financiero siguió paso a paso todo el proceso, con varias coberturas en Brasil. Este desenlace no resulta sorprendente.

Con Temer, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) concreta una “hazaña” de dudoso mérito: gobernar al país por tercera vez desde el retorno de la democracia… sin que nunca nadie lo haya votado para eso.

Una vez es azar. Dos veces puede ser destino. Tres veces es modus operandi.

Así fue con José Sarney, presidente entre 1985 y 1990 debido a la prematura muerte del electo Tancredo Neves. También con Itamar Franco, de 1992 a 1995, a raíz de la destitución de Fernando Collor de Mello. Y ahora repite la historia.

Decir que Temer fue tan votado en 2014 como Dilma es una obviedad que, con todo, ofende al sentido común. El vice de una alianza “decora” una fórmula, asegura un puñado de votos acaso cruciales; pero no es, en lo político, un destinatario paritario del mandato del pueblo.

Partido poderoso, de enorme presencia territorial y primera minoría en las dos cámaras del Congreso, el PMDB carece de líderes atractivos, por lo que, salvo por las deficitarias experiencias de 1989 y 1994, nunca presenta candidatos presidenciales propios. Se ofrece en cambio como aliado, como garante de gobernabilidad, tarea que le facilita la carencia de una ideología definida. Habrá que replantearse ahora qué significa la “gobernabilidad” que presta el PMDB.

Dilma no cayó por las “pedaladas” fiscales, esto es la emisión de decretos complementarios para aumentar el gasto público a espaldas del Congreso y el atraso en el giro de fondos a los bancos públicos que paguen subsidios. Todos sus antecesores las cometieron, aunque en una medida mucho menor. Dilma cayó por el colapso de la economía y por la erosión que le provocó a su poder la retahíla de denuncias de corrupción contra jerarcas del Partido de los Trabajadores, que no dejaron intacto ni siquiera a Luiz Inácio Lula da Silva. Nunca la tocaron a ella y hasta sus detractores más enconados la reconocen como una mujer personalmente honesta. Pero la pusieron en la situación imposible de explicar si fue connivente con el saqueo de Petrobras o incompetente para detectar lo que ocurría bajo sus narices.

Con todo, impactaron la entereza con la que encaró esta etapa, su negativa a renunciar y las catorce horas de paciencia que se dio para explicarles su inocencia a senadores que, en muchos casos, no podrían ser jueces de nadie en ningún otro lugar del mundo. Todo eso alimentará la narrativa del despojo.

El PT culmina con ignominia una etapa histórica de trece años que, de entrada, parecía destinada al bronce. Malversó dinero y sueños públicos. Ahora le espera el desierto.

Ayer, mientras la cámara alta completaba los trámites entre las lágrimas de unos y otros, en el palacio de Jaburu, residencia del vicepresidente, el ambiente era de euforia. En diálogo con este diario, fuentes reunidas allí aseguraban tener “entre 59 y 61 votos” para terminar con Dilma. Solo les preocupaba el horario del juicio final, de modo que Temer pudiera viajar a la reunión del Grupo de los 20 en China como presidente ya confirmado.

El juicio político llegó a su fin. El de la historia todavía está por saldarse.

Brasil: un arañazo a la democracia todavía difícil de ponderar